「知らないと人生を10倍損するお金のしくみ」Vol.98

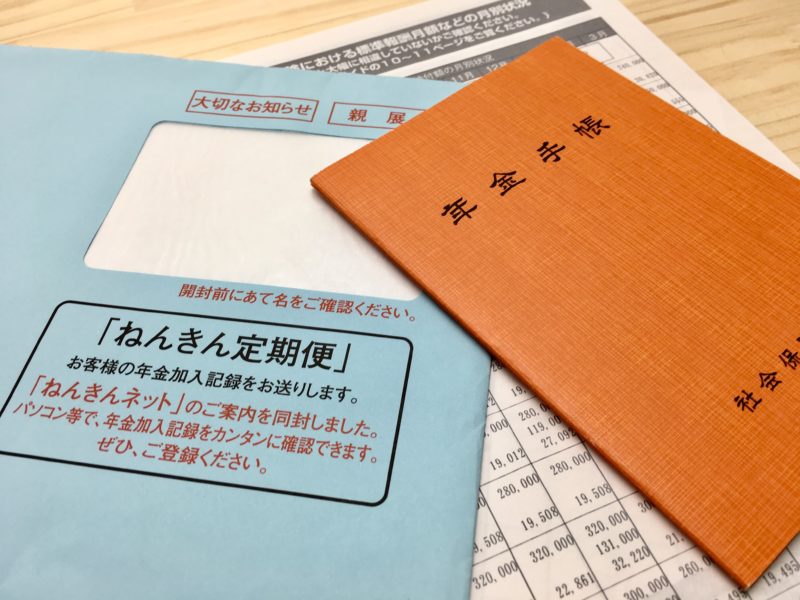

「ねんきん定期便」の見方が分かれば、50歳以降の人生が変わる!?

「ねんきん定期便」で何が分かるのか?

分かる方は、毎年確認します。

分からない方は、見る事もせず、捨てる方もおります。

非常に、残念です。

年金定期便には、大事な情報が記載されているのです。

以前も、このブログで「ねんきん定期便」の事は書かせて頂きました。

実は、50歳未満の「ねんきん定期便」と50歳以上の「ねんきん定期便」は一部中味が違うのです。

ここが大きなキーワードです。

*本日のお話は厚生年金にご加入の方を対象にしたお話しになります事をご了承下さい。

50歳以上の方は65歳からの老齢年金の見込額が分かります。

50歳未満の方

⇒これまでの加入実績に応じた年金額

-800x800.jpg)

*つまり、記載された金額は将来受給できる年金の金額ではありません。

50歳以上の方

⇒現在加入されている制度の加入条件で60歳まで継続して加入したものと仮定して計算。

*具体的には見る箇所は3箇所です。

■老齢厚生年金(報酬比例部分)

■一番下の合計金額

-800x800.jpg)

この一番下の金額が65歳でもらえる年金額(年額)です。

標準報酬月額の金額に今後変動がある方は調整が必要

つまり、今後給与が上がれば年金も増える。

一方で、給与が下がっていくなら年金も減る。

年下の奥様がいらっしゃる方は、別枠で「配偶者加給年金」が支給されます

65歳で年金をもらう時点で、65歳未満の配偶者がいれば(一定の条件もあり)別訳で加給年金も支給されます。

それが、加給年金です。

金額が390,500円です。(令和3年度)

奥様が65歳到達まで支給されますので、貴重な上乗せ手当てになります。

つまり、かなり具体的な年金額が把握できるのですよ。

それを基に、65歳以上のライフプランもイメージできます。

例えば、

①何歳まで仕事するのか

②年金を何歳から受給するのか

③今後の老後の生活費の不足分をどのように貯めていくのか

遺族年金が計算できる

の年金見込額が分かれば、「遺族年金額」の計算はできます。

しかも、簡単に・・・。

まずは、「ねんきん定期便」に関係ない基礎知識として、遺族年金は2つあります。

遺族基礎年金はいくらもらえるのか

■遺族基礎年金は、18歳未満のお子様がいないと支給されません。

■遺族基礎年金(お子様1人の場合)の受給金額は

780,900円+224,700円=1,005,600円(令和3年度)

遺族厚生年金はいくらもらえるのか

そして、「ねんきん定期便」からの情報活用です。

■上の報酬比例部分の金額の4分の3の金額が「遺族厚生年金」の金額になります。

例えば80万円であれば、80万円×3/4=60万円

■プラスで、18歳未満のお子様がいなく、奥様が65歳未満であれば、中高齢寡婦加算

(586,300円)が65歳到達まで支給されます。(令和2年度の金額)

中高齢寡婦加算とは??

遺族厚生年金に上乗せされる手当です。

①夫が亡くなった時、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻(つまり遺族基礎年金がもらえない妻)。

もしくは、

②遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達した等ため、遺族基礎年金をもらえなくなった時。

ここまで理解できれば、必要な生命保険の保険金額の設定も計算できますが、複雑な制度である事は間違いありません。

傷病手当金を計算できる

傷病手当金とは

傷病手当金とは、病気やケガで会社を休み、無給になった場合、休んだ日から4日目以降に対して、健康保険から支給されます。

残念ながら、国民健康保険にはない制度です。

では、具体的な金額が、「ねんきん定期便」から計算できます。

年金定期便の情報の中に「標準報酬月額」があります。

傷病手当金がいくらもらえるのか

この金額を基に計算できます。

■標準報酬月額の金額÷30⇒1日当たりの支給額

■1日あたりの支給額×3分の2⇒支給額

では、具体的に計算しましょう。

■標準報酬月額が440千円の場合

440千円÷30=14,670円(1の位を四捨五入)

14,670円×3分の2=9,780円

つまり、月に293,400円です。

このように、「ねんきん定期便」の活用方法は様々あるのです。

いざ、という時に役に立つ日本の「社会保障制度」。

使える制度は、しっかり使わないと損します。

年金の事、老後資金の事、不安な方は、個別相談をご活用下さい。

メールで、1年間、相談回数が無制限の「年間FPサポート」が好評です。

本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。

コメント